『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

2013年6月17日 星期一

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 8/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 7/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 6/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 5/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 4/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 3/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 2/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

當教授遇上黑手:塑膠射出成型的時代風雲 1/9

『當教授遇上黑手』是一部台灣射出成型與模具產業發展紀錄片,製片人是台灣清華大學社會學研究所吳泉源教授。台灣電子業能發展到今,其差異化勝出的關鍵在於設計與製造;尤其模具設計製造能力,更是創造利潤與附加價值的關鍵。但如此紀錄片所述,原來在成功的產業背後,蘊藏了一段「當教授遇上黑手」的動人過去。

2013年6月15日 星期六

結晶性與非結晶性塑膠材料

熱塑性塑膠材料隨其分子鏈之排列情形,又可以分做結晶性及不定形(非結晶性)兩大類

結晶性(Crystalline)塑料:

此類塑料之高分子鏈排列整齊,並在其凝固過程中,有晶核(nuclei)到晶球(spherulites)的生成過程,並依照固定樣式排列高分子鏈。一般來說高分子本身若呈現不透明,代表含有結晶性物質,並不同材料有不同結晶度。結晶性塑料在鏈排列方向及垂直排列方向擁有不均勻不等向性(Anisotropic)的物理性質,以及明顯而狹窄的相變化區域。常見的結晶性塑料包括:PE 、PP、Nylon、POM、PEO、PPO等等。

不定形或非結晶性(Amorphous)塑料:

此類塑料之高分子鏈排列凌亂並糾纏,無井然有序的排列結構,同時在凝固過程中,並沒有晶核及晶粒生長過程。非結晶性塑料多具透明外觀,在各方向上的物理性質差異不大,性質較為均勻。常見的非結晶性塑料包括PS、PC、Acrylics、PVC等等。

一般常見之結晶性塑料多半是半結晶性(Semi-Crystalline),如下圖,其結晶度即代表結晶區域之多寡。

結晶性(Crystalline)塑料:

此類塑料之高分子鏈排列整齊,並在其凝固過程中,有晶核(nuclei)到晶球(spherulites)的生成過程,並依照固定樣式排列高分子鏈。一般來說高分子本身若呈現不透明,代表含有結晶性物質,並不同材料有不同結晶度。結晶性塑料在鏈排列方向及垂直排列方向擁有不均勻不等向性(Anisotropic)的物理性質,以及明顯而狹窄的相變化區域。常見的結晶性塑料包括:PE 、PP、Nylon、POM、PEO、PPO等等。

不定形或非結晶性(Amorphous)塑料:

此類塑料之高分子鏈排列凌亂並糾纏,無井然有序的排列結構,同時在凝固過程中,並沒有晶核及晶粒生長過程。非結晶性塑料多具透明外觀,在各方向上的物理性質差異不大,性質較為均勻。常見的非結晶性塑料包括PS、PC、Acrylics、PVC等等。

一般常見之結晶性塑料多半是半結晶性(Semi-Crystalline),如下圖,其結晶度即代表結晶區域之多寡。

2013年6月14日 星期五

塑膠材料分類

由高分子塑膠的分子結構及交聯(cross-linking)情形,因此,可將高分子塑膠大分為熱固性及熱塑性兩大類

熱塑性塑膠 (Thermoplastics) :

是指有加熱軟化、冷卻硬化特性的塑料,熱塑性塑料中高分子鏈都是線型或帶支鏈的結構,分子鏈之間無化學鍵產生,加熱時軟化流動,冷卻變硬。我們日常生活中使用的大部分塑料屬於這個範疇。一般常見的熱塑性塑膠可分為泛用塑膠、泛用工程塑膠、高性能工程塑膠等三類,常見材料如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚苯乙烯PS、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、聚氯乙烯PVC、尼龍Nylon、聚碳酸酯PC、聚氨酯PU、聚對苯二甲酸乙二醇酯 PET...等等。

熱固性塑膠 (Thermosets) :

塑膠射出成型程序

完整的射出成型程序分析包括射出及成型兩大部分,塑膠射出成型製程乃讓固體之塑膠粒子經透過射出機螺桿運作後熔化形成熔膠,並以射出機壓力讓熔膠利用流道系統射入預先設計好之模穴內,同時,經過充填、保壓、冷卻、開模、頂出等過程,以讓塑膠產品成型之製作。

射出成型製程為目前最普遍的塑膠加工方式之一,主要因為是不論是簡單塑件或是複雜之精密機構件,透過射出方式可讓產品於量產中仍保有良好之精度,且針對設計複雜之產品,往往能於單一步驟完成,或須少量二次加工組合;再則,因為加工容易,彈性佳,可很容易搭配其它不同加工程序,提昇產品品質。

射出成型製程為目前最普遍的塑膠加工方式之一,主要因為是不論是簡單塑件或是複雜之精密機構件,透過射出方式可讓產品於量產中仍保有良好之精度,且針對設計複雜之產品,往往能於單一步驟完成,或須少量二次加工組合;再則,因為加工容易,彈性佳,可很容易搭配其它不同加工程序,提昇產品品質。

下方為幾個有關塑膠射出成型程序介紹之影片(影片來源: YouTube)

2013年6月13日 星期四

塑膠材料(高分子材料)

塑膠,又所謂的高分子材料,自從20世紀被開發以來,各方面的用途日益廣泛。目前產品已廣泛地應用於日常生活用品及許多高科技產業,例如:汽車之前後保險桿、燈罩、儀表板、連接器、手機外殼、電視機外殼、晶片封裝,及許多製品。並隨著各式產品輕薄短小輕量化的需求,塑膠材料需求日益具增。

目前全世界塑膠的種類不僅有數千萬種,一般人身邊肯定都存在著某種塑膠物品,常見的類別如下列這幾種:

塑膠產品依照其製程方式之不同,主要可分成射出成型製程、押出成型製程、熱塑及吹塑製程、以及其他製程。依照不同製程之產品量為基礎,射出成型製程及押出成型製程已經佔有60% 之塑膠製品,因此對此等製程之了解及掌握非常地重要。基本上,塑膠加工成型製程之首要乃讓固體之塑膠粒子熔化後形成熔膠,再讓熔膠填入預先設計好之模具內,經充填、冷卻、開模等程序,完成產品製作。

(圖片來源: wikipedia)

目前全世界塑膠的種類不僅有數千萬種,一般人身邊肯定都存在著某種塑膠物品,常見的類別如下列這幾種:

- Polypropylene(PP)聚丙烯: 食品包裝,家用電器,汽車零組件

- Polystyrene(PS)聚苯乙烯: 食品包裝,免洗杯子,盤子,餐具

- Polycarbonate(PC)聚碳酸酯: 光碟,鏡片,燈罩

- Acrylonitrile butadiene styrene(ABS)ABS樹脂: 電子零組件

- Polyethylene terephthalate(PET)聚對苯二甲酸乙二酯: 飲料瓶,薄膜

- Polyester(PES)聚酯: 紡織品

- Polyamides(PA)聚醯胺: 纖維,高爾夫球 Polyurethanes(PU)聚氨酯: 防水防火材、塑膠皮革材料

- Polyvinyl chloride(PVC)聚氯乙烯: 管件

- Polyethylene(PE)聚乙烯: 薄膜,塑膠袋,生活用填裝瓶(如沐浴乳、清潔劑)

- Polymethyl methacrylate(PMMA)聚甲基丙烯酸甲酯: 鏡片,隱形眼鏡

- Polylactic acid(PLA)聚乳酸: 由玉米澱粉轉化,可由微生物分解

- ...等等

塑膠產品依照其製程方式之不同,主要可分成射出成型製程、押出成型製程、熱塑及吹塑製程、以及其他製程。依照不同製程之產品量為基礎,射出成型製程及押出成型製程已經佔有60% 之塑膠製品,因此對此等製程之了解及掌握非常地重要。基本上,塑膠加工成型製程之首要乃讓固體之塑膠粒子熔化後形成熔膠,再讓熔膠填入預先設計好之模具內,經充填、冷卻、開模等程序,完成產品製作。

2013年6月11日 星期二

CAE塑膠模流分析技術發展

讓我們再細談模流分析技術之演進,基本上,模流分析技術的演進大致上可分為三個世代,每一代技術的更迭演進都讓模流預測的正確性及便利性更上一層樓。

第一代的模流分析技術始於1970年代中期,由於受限於電腦的運算能力與容量,採用二維平面展開的方式,將流道系統與模穴以人工或半自動方式展開,計算不同流動路徑的流量與壓力降的關係,以預測塑料在模穴內的流動行為,一般又稱為Layflat法。此法最大的限制就是使用者必須先行猜想塑料流動的可能路徑,才能進行模流分析,因此誤差偏高,而且人工作業繁雜,目前已不再有人使用。

第二代的模流分析技術出現於1980年左右,一般通稱為「中間面(midplane)」或2.5D模流分析技術。首先將三維的CAD模型簡化,以薄殼模型搭配產品厚度代表原始CAD模型,桿狀元素搭配直徑代表流道系統,再透過適當的理論假設簡化,運用有限元素法或混合有限差分法進行計算。這種技術在厚度方向上必須設定一個虛擬的厚度,因此虛擬厚度的設定之合不點理,將嚴重影響分析的正確性。由於目前這項技術仍具備有快速計算與方便設計變更的優點,仍廣泛在工業界使用。

第三代的模流分析技術則將2.5D 的理論假設完全解放,提出以嶄新的三維實體分析架構,將三度空間中的各項物理量(例如流動流場、熱傳導、熱對流)等效應完全納入分析,讓計算理論方程式上無需特別簡化,同時,產品模型也是原本三維空間實體,無需特別簡化。(例如下圖即為Moldex3D模流分析的三維網格模型,不論在幾何表面或模型內部都有三維實體元素) 因此,新一代技術完全不必擔心分析模型的適用性問題,可應用於各類厚件、薄件、厚薄變化明顯的塑件,同時,理論假設變少了,分析正確性自然大大提高。並且,隨著電腦硬體效能逐漸強大,原本三維分析所被人詬病需大量計算時間的問題,也由需數天至數週的時間,已縮短至數小時甚至數分鐘,大幅增加其實用價值。

第一代的模流分析技術始於1970年代中期,由於受限於電腦的運算能力與容量,採用二維平面展開的方式,將流道系統與模穴以人工或半自動方式展開,計算不同流動路徑的流量與壓力降的關係,以預測塑料在模穴內的流動行為,一般又稱為Layflat法。此法最大的限制就是使用者必須先行猜想塑料流動的可能路徑,才能進行模流分析,因此誤差偏高,而且人工作業繁雜,目前已不再有人使用。

第二代的模流分析技術出現於1980年左右,一般通稱為「中間面(midplane)」或2.5D模流分析技術。首先將三維的CAD模型簡化,以薄殼模型搭配產品厚度代表原始CAD模型,桿狀元素搭配直徑代表流道系統,再透過適當的理論假設簡化,運用有限元素法或混合有限差分法進行計算。這種技術在厚度方向上必須設定一個虛擬的厚度,因此虛擬厚度的設定之合不點理,將嚴重影響分析的正確性。由於目前這項技術仍具備有快速計算與方便設計變更的優點,仍廣泛在工業界使用。

第三代的模流分析技術則將2.5D 的理論假設完全解放,提出以嶄新的三維實體分析架構,將三度空間中的各項物理量(例如流動流場、熱傳導、熱對流)等效應完全納入分析,讓計算理論方程式上無需特別簡化,同時,產品模型也是原本三維空間實體,無需特別簡化。(例如下圖即為Moldex3D模流分析的三維網格模型,不論在幾何表面或模型內部都有三維實體元素) 因此,新一代技術完全不必擔心分析模型的適用性問題,可應用於各類厚件、薄件、厚薄變化明顯的塑件,同時,理論假設變少了,分析正確性自然大大提高。並且,隨著電腦硬體效能逐漸強大,原本三維分析所被人詬病需大量計算時間的問題,也由需數天至數週的時間,已縮短至數小時甚至數分鐘,大幅增加其實用價值。

(資料來源Moldex3D網站)

CAE塑膠模流分析

談到 CAE塑膠模流分析,就不得不先談談模具工業。模具工業是製造業的基礎,素有「工業之母」之稱,舉凡日常生活所需─食(鍋、碗)、衣(皮帶環、鞋子)、住(燈具、 門鎖、門板)、行(汽、機車)、育(電腦)、樂(電視、手機)等方面,只要涉及大量生產者,不論其材質是金屬或塑膠,大多是利用模具來製造生產,例如台灣 製造業龍頭鴻海(Foxconn),能居全球製造代工業龍頭,其優越模具設計與製造能力乃重要競爭力之一。其中特別是塑膠模具,由於原物料成本上漲與輕質輕量化需求,塑膠模具的需求已日漸增加,例如二代iPhone就把鋁鎂合金的外殼改成塑膠外殼,塑膠模具也變成模具產業中相當重要的一環。而今天所要談的主題-CAE塑膠模流分析,即是針對塑膠模具開發所設計的電腦模擬技術,也就是利用電腦來模擬實際熔融塑膠注入模具內的成型過程,並在擬模分析結果中,檢測可能的潛在問題,讓業者能於實際花錢開模具之前,即早發現問題解決問題,避免不必要的時間與成本浪費。

CAE塑膠模流分析或簡稱為模流分析,此稱號其實翻譯自70年代Mr. Colin Austin在澳洲創立的Moldflow,當時Mr. Austin利用簡單2D分析技術為工業界提供模具分析服務。在同一年代,來自美國Cornell大學華裔教授K.K.Wang也領導一群團隊進行CIMP(Conrell Injection Molding Program)研究計劃,並成功將技術由2D突破至2.5D,並創立C-Mold軟體,也於1986年成立Advanced CAE Technology公司,將工業應用模流技術由2D帶往新一代2.5D,但很可惜的,C-Mold於2000年被Moldflow併購了。後來進入2000年之後,科盛公司成功開發出新一代3D分析技術並將之成熟化與商品化,軟體名字即是Moldex3D,又將模流分析帶入另一個新世代,而3D技術截至目前也變成模流分析主流之一。另外,現今雖然全球各地都有一些團隊在陸續發展類似的模流分析軟體,例如日本、韓國或德國,但以整體市場佔有率與產品成熟度來看,前兩大Moldflow與Moldex3D已囊括大部份江山。如下方動畫,即是Moldex3D軟體分析程序之展示(來源:YouTube)

CAE模流分析之發展由早期的2D發展到現今主流的3D技術,並歷經二三十年的工業應用,技術已經日益成熟。除了已經成功開發出充填分析(flow)、保壓分析(pack)、冷卻分析(Cool)以及可預測產品收縮變形的翹曲分析(Warp)等基本分析功能之外,更將分析技術推展至加纖複合材料(fiber-reinforced plastics)的纖維配向分析,或是新製程分析,例如包覆成型(Overmolding)、氣輔成型等,以滿足工業的需求。

這幾年來,因應塑膠產品開發時程日益縮短的壓力,例如產業對於模具開發時程的要求,已由10年前的三個月縮短成二周內,因此,導入CAE塑膠模流分析技術於產品及模具開發流程,執行實際開模前所謂的電腦虛擬試模,並強化該功能使成公司競爭優勢之一的觀念已廣為接受。

CAE塑膠模流分析或簡稱為模流分析,此稱號其實翻譯自70年代Mr. Colin Austin在澳洲創立的Moldflow,當時Mr. Austin利用簡單2D分析技術為工業界提供模具分析服務。在同一年代,來自美國Cornell大學華裔教授K.K.Wang也領導一群團隊進行CIMP(Conrell Injection Molding Program)研究計劃,並成功將技術由2D突破至2.5D,並創立C-Mold軟體,也於1986年成立Advanced CAE Technology公司,將工業應用模流技術由2D帶往新一代2.5D,但很可惜的,C-Mold於2000年被Moldflow併購了。後來進入2000年之後,科盛公司成功開發出新一代3D分析技術並將之成熟化與商品化,軟體名字即是Moldex3D,又將模流分析帶入另一個新世代,而3D技術截至目前也變成模流分析主流之一。另外,現今雖然全球各地都有一些團隊在陸續發展類似的模流分析軟體,例如日本、韓國或德國,但以整體市場佔有率與產品成熟度來看,前兩大Moldflow與Moldex3D已囊括大部份江山。如下方動畫,即是Moldex3D軟體分析程序之展示(來源:YouTube)

CAE模流分析之發展由早期的2D發展到現今主流的3D技術,並歷經二三十年的工業應用,技術已經日益成熟。除了已經成功開發出充填分析(flow)、保壓分析(pack)、冷卻分析(Cool)以及可預測產品收縮變形的翹曲分析(Warp)等基本分析功能之外,更將分析技術推展至加纖複合材料(fiber-reinforced plastics)的纖維配向分析,或是新製程分析,例如包覆成型(Overmolding)、氣輔成型等,以滿足工業的需求。

這幾年來,因應塑膠產品開發時程日益縮短的壓力,例如產業對於模具開發時程的要求,已由10年前的三個月縮短成二周內,因此,導入CAE塑膠模流分析技術於產品及模具開發流程,執行實際開模前所謂的電腦虛擬試模,並強化該功能使成公司競爭優勢之一的觀念已廣為接受。

2013年6月10日 星期一

電腦輔助工程分析技術CAE

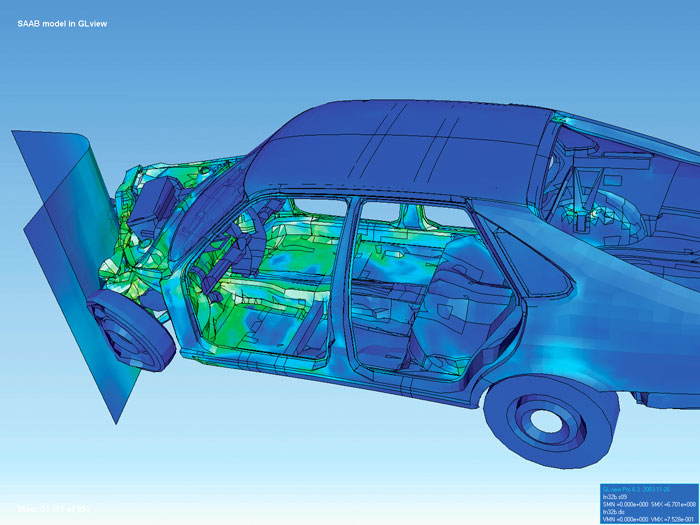

CAE為電腦輔助工程(computer-aided engineering)的簡稱,白話來說就是利用電腦模擬科技輔助工程設計與工程製造的技術,或者是說利用電腦模擬技術來協助工程師,更有效率且更經濟地達成工程上的任務,例如常聽到的結構分析或模流分析,即是使用CAE來協助進行產品開發的實際應用。CAE模擬是一門很高深的工藝,為何不說技術而說工藝,因為模擬這兩字簡單來說就是用模彷技巧擬造出與現實接近的狀況。即然是模彷,即使電腦科技再高超,那也不可能達到與百分百一模一樣的境界,必竟現實所包含的情況十分複雜,就像亞馬孫流域的蝴蝶扇動一下翅膀,遠在北美洲的草原就會颳起颶風一般難以預知。但隨著科學理論的突破,現今要達成CAE模擬結果與真實狀況在百分之五以內的誤差,也不無可能。並敗近年來科技進步神速,電腦與資訊科技之發展可說是突飛猛進、一日千里,硬體速度與記憶體容量年年創新高,CAE技術也由早期因需大型電腦才能使用而只在航空太空產業應用的狀況,目前已大量應用於一般民生工業上,例如手機或筆記型電腦的產品開發,著實證明產業對於CAE的需求與普及性。例如下圖即是用CAE技術所進行的汽車碰撞模擬分析,此應用也幫助汽車工業在安全科技發展上帶來重大突破。

第一次接觸CAE分析技術約是在學生時代開始接觸有限元素法(Finite Element Method),並在偶然機會踏入結構分析、熱流分析與模流分析軟體開發與工業應用領域,歷經十多年相關的工作經驗,逐漸體會到CAE技術的強大威力,其就如同是金庸小說中的"倚天劍與屠龍刀"等神兵利器。但即使CAE與電腦的威力再如大,充其量它也是個工具,還是無法取代人在工程上的地位,人才是致勝的關鍵。第一,如果一個工程師的工作只是一些不具創意的例行性工作,的確會逐漸被電腦所取代。因此,工程師應努力提昇自己,多從事創造性之工作,如此,就不用擔心會輕易地被電腦所取代了。第二,不管電腦能多聰明且多有效率地處理工程問題並提供工程問題之解答,但最後要負成敗責任的仍然是工程師本人,因此,他必須有能力檢驗並判斷CAE分析所提供之解答是否合理正確,並做出最後之決定。

(圖片來源自網路)

第一次接觸CAE分析技術約是在學生時代開始接觸有限元素法(Finite Element Method),並在偶然機會踏入結構分析、熱流分析與模流分析軟體開發與工業應用領域,歷經十多年相關的工作經驗,逐漸體會到CAE技術的強大威力,其就如同是金庸小說中的"倚天劍與屠龍刀"等神兵利器。但即使CAE與電腦的威力再如大,充其量它也是個工具,還是無法取代人在工程上的地位,人才是致勝的關鍵。第一,如果一個工程師的工作只是一些不具創意的例行性工作,的確會逐漸被電腦所取代。因此,工程師應努力提昇自己,多從事創造性之工作,如此,就不用擔心會輕易地被電腦所取代了。第二,不管電腦能多聰明且多有效率地處理工程問題並提供工程問題之解答,但最後要負成敗責任的仍然是工程師本人,因此,他必須有能力檢驗並判斷CAE分析所提供之解答是否合理正確,並做出最後之決定。

訂閱:

意見 (Atom)